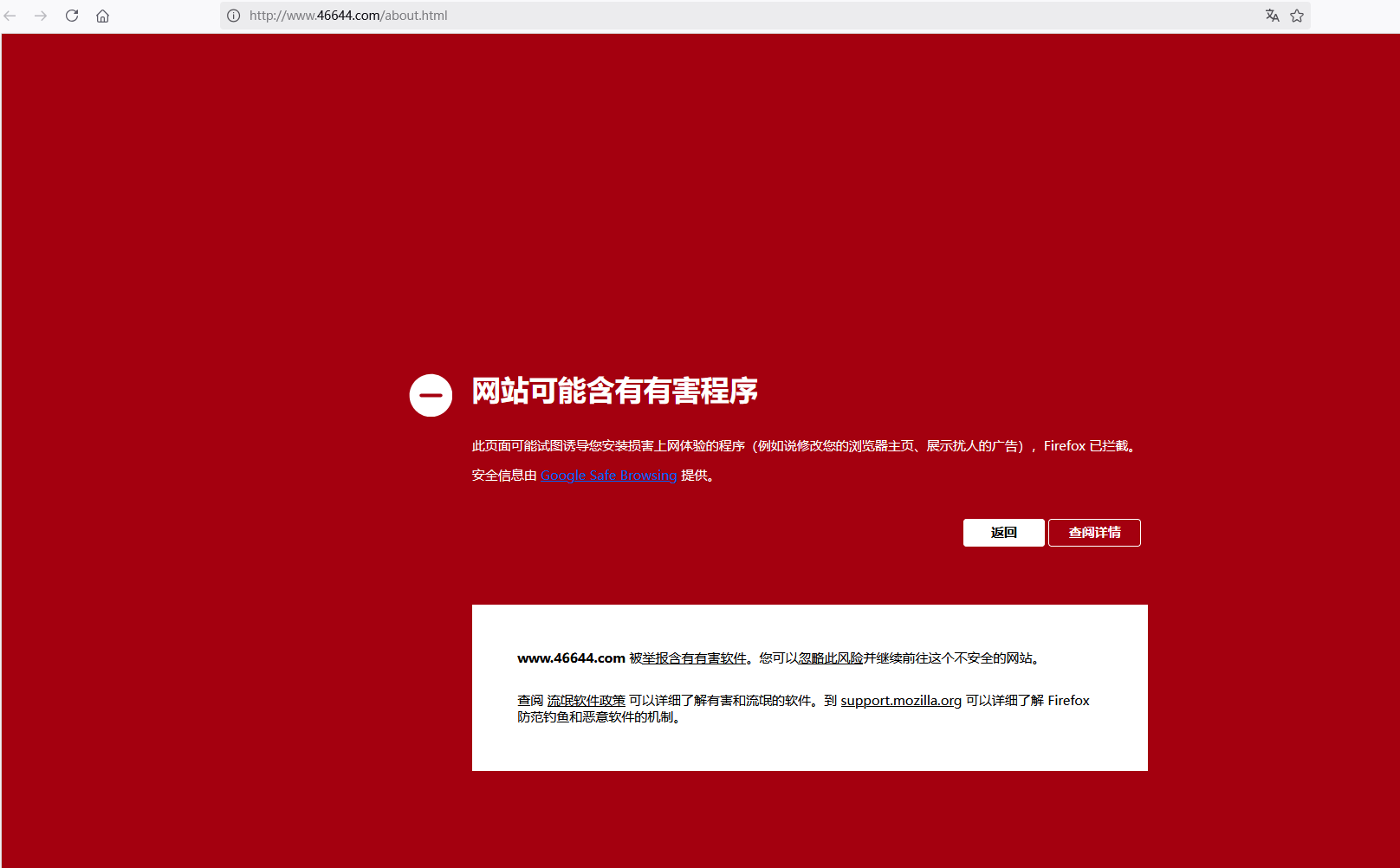

近日,多位用户反映,在曹妃甸农商行微信公众号使用过程中,遭遇技术漏洞频发、便民服务链接跳转至首导航栏公然显示“星座算命”等宣扬迷信且被大量用户举报为含有有害软件的不安全网站的第三方平台等问题。更令用户寒心的是,当反馈问题后,相关功能被紧急下架却未解决根本问题,甚至出现相关文章被莫名删除的情况。这场”头痛医头”的应对,暴露出曹妃甸农商行在数字化转型中重”形式合规”轻”实质安全”的深层短板。

从”便民”到”隐患”:技术漏洞成用户权益”漏风口”

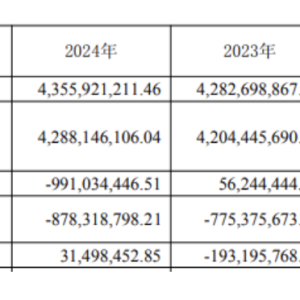

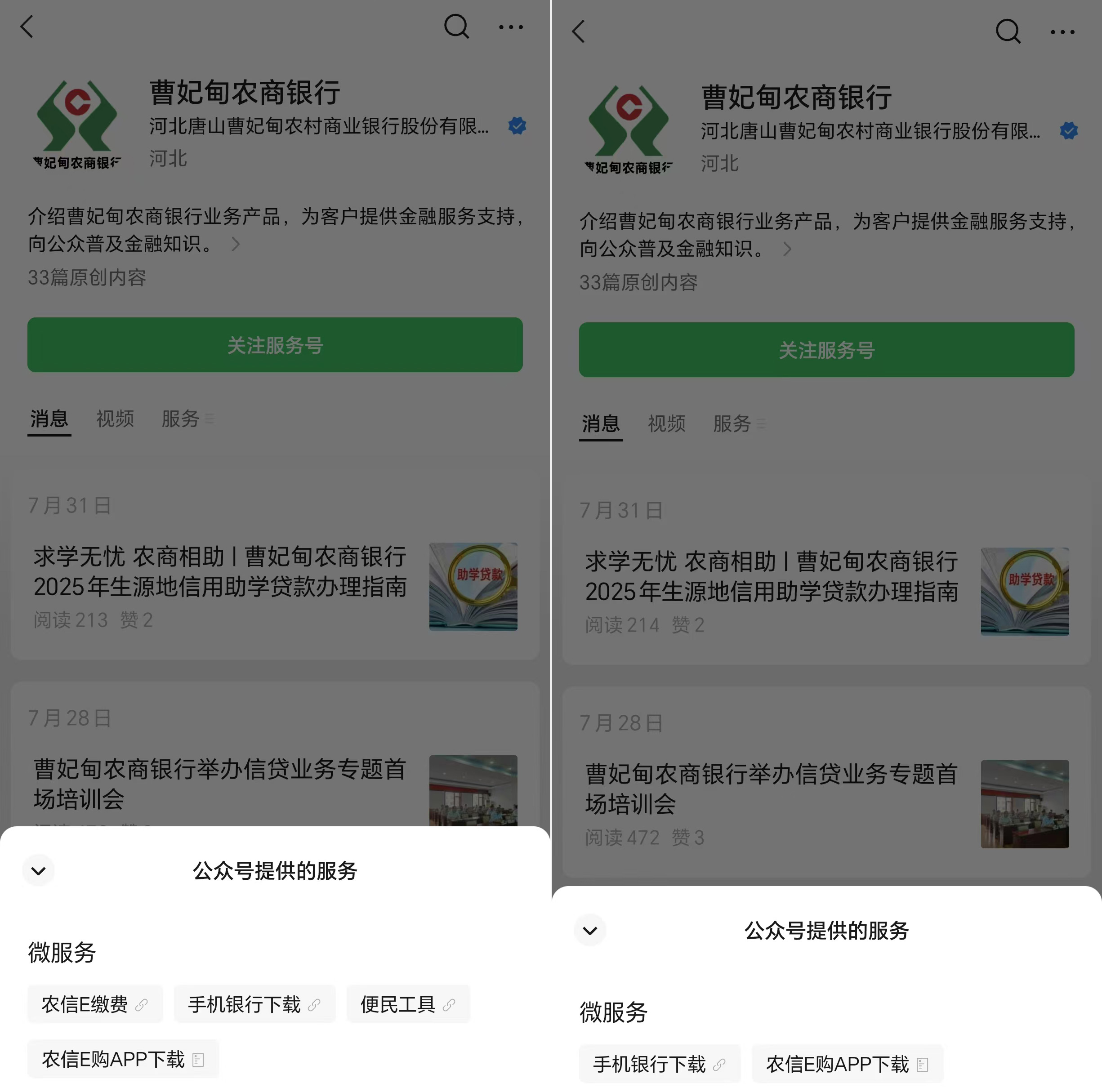

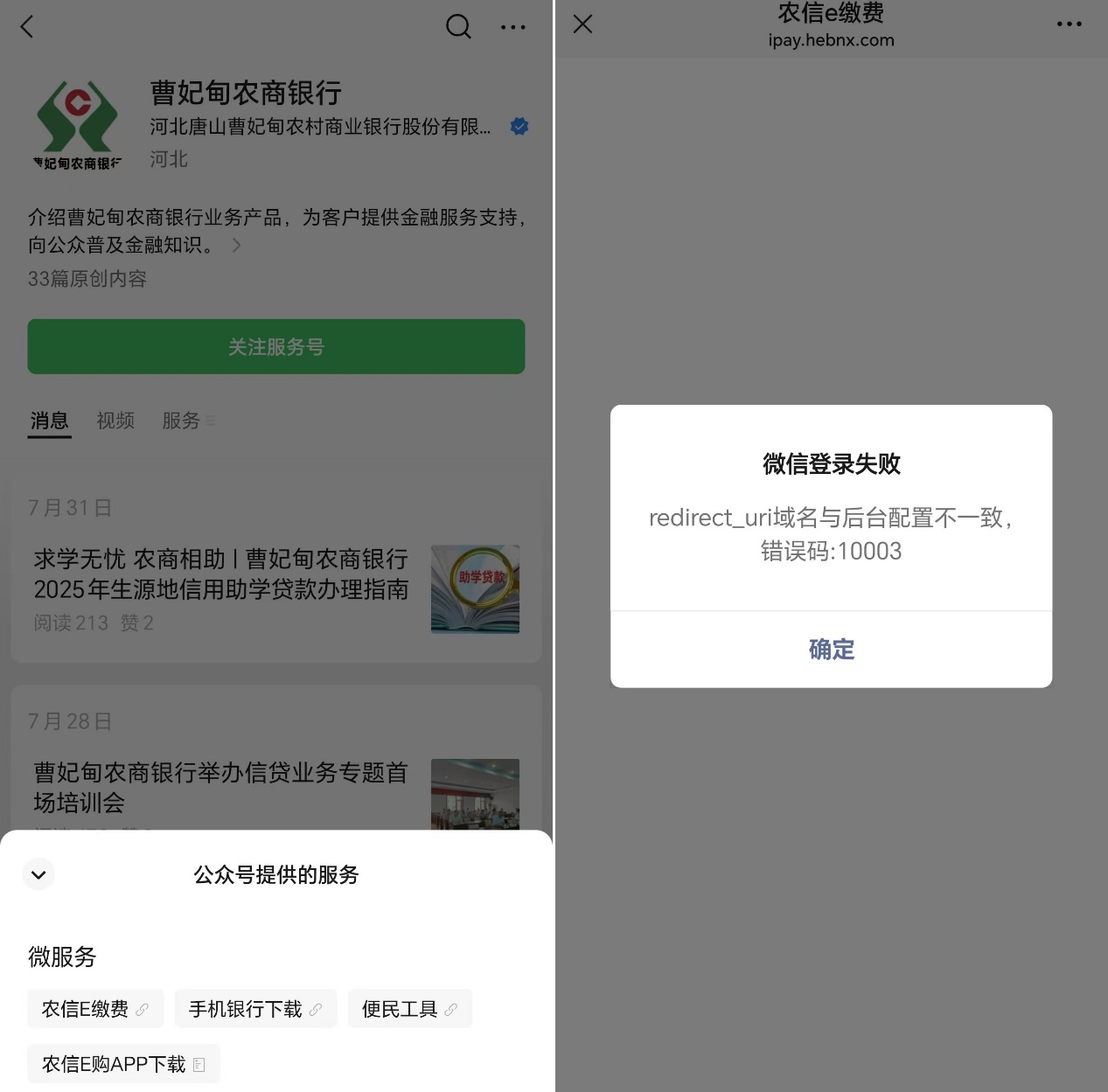

曹妃甸农商行微信公众号主打便民服务,涵盖农信E缴费、手机银行下载、便民工具等功能,“农信E缴费”功能点击后出现“微信登录失败,redirect_uri域名与后台配置不一致,错误码:10003”的提示。

技术漏洞不仅威胁信息安全,更直接影响服务体验。明明是曹妃甸农商银行’官方服务号’,结果连基础服务都做不好,这样的’便民’从何谈起?”

“下架功能”难掩问题,”删除投诉”暴露傲慢

面对反映的问题,曹妃甸农商行的应对方式更令公众失望。8月15日,反映相关问题的文章突然消失,在文章发布后不到5小时即被删除,仅留下”内容已下架”的提示。

“我们不是反对银行优化服务,而是要求对问题给出合理解释。第三方平台的具体资质、用户信息是否泄露、删除反映相关问题的文章的依据等核心问题待解。

这种”重处理轻沟通”的态度,与金融机构应承担的信息披露义务背道而驰。根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》,金融机构在提供线上服务时,需明确告知合作第三方资质,对可能影响消费者权益的操作进行充分风险提示。而曹妃甸农商行的做法,显然未达到这一基本要求。

信任比技术更珍贵:数字化转型需守住”为民初心”

曹妃甸农商行的案例,用户需要的不是”功能下架”的”表面整改”,而是一次彻底的”服务体检”——公开第三方的资质名单,说明技术漏洞的具体成因及修复方案,更要对”删除投诉”的行为作出合理解释。毕竟,用户选择通过曹妃甸农商银行公众号办理业务,看中的是”银行”二字的信用背书;若这份信任被随意消耗,再便捷的功能也留不住用户。

数字化转型不是”技术秀场”,而是用科技手段让金融服务更有温度。对于曹妃甸农商行而言,真正的”便民”,应是把用户的安全感放在首位,把问题的解决落在实处。我们期待,这家扎根地方的金融机构能以此次事件为契机,补上服务的”漏洞”,重建用户的信任。毕竟,用户选择相信银行,不应换来”被敷衍”的结果。